时间:2025-03-21 浏览:1272 来源:美育人物

在风雨中求索:蔡元培的美育之路

“美育者,应用美学之理论于教育,

以陶养感情为目的者也。”

——蔡元培

1917年,北京大学礼堂内,人声鼎沸,空气中弥漫着变革的气息。蔡元培缓步走上讲台,目光炯炯,面对台下翘首以待的师生,他坚定地说道:“以美育代宗教!”这一宣言,如晨钟暮鼓,击碎了旧时代的沉闷,成为新文化运动中最激昂的号角。

这是中国教育史上浓墨重彩的一笔——在信仰失落、思想激荡的时代洪流中,蔡元培以美育为旗帜,试图构建新的精神秩序。他深知,一个民族的强盛不仅依赖科技与制度,更依赖于国民精神的觉醒,而美育,正是唤醒民族心灵的最柔和却最深远的方式。

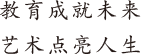

图片源于网络

图片源于网络

“以美育代宗教”思想的提出

蔡元培的美育思想,既扎根于中国儒家“礼乐教化”的传统,又深受康德、席勒等西方哲学家的熏陶。他在德国留学期间,潜心研究康德的“美的超越性和普遍性”理论,并深刻认同席勒提出的“美育即人类灵魂的最高塑造”的理念。

彼时的中国,军阀混战,信仰崩塌。康有为等人试图推动“孔教运动”,试图以儒家思想填补信仰空缺,而西方宗教亦乘虚而入。面对这种局面,蔡元培提出:“美育能培养高尚纯洁之习惯,使人类超越狭隘的功利算计,从而升华人格。”

他认为,宗教虽能提供短暂的精神慰藉,但往往带有排他性,而美育则是普遍的、自由的、无利害的。在新时代,只有美育才能承担陶冶民族精神的伟大使命。

图片源于网络

美育在教育中的实核心

1917年,蔡元培出任北京大学校长,他以“思想自由,兼容并包”为办学方针,大刀阔斧地推进教育改革,开启了北大的黄金时代。

1.建立美育体系:五育并举

在他的领导下,北京大学确立了“五育并举”的教育方针,包括:

•军国民教育(体育)——培养学生的强健体魄和爱国精神;

•实利主义教育(智育)——注重科学文化知识和实际应用能力;

•公民道德教育(德育)——培养学生的道德品质和社会责任感;

•世界观教育——引导学生形成正确的人生观、价值观和世界观;

•美感教育(美育)——塑造审美情操,提升精神境界。

蔡元培强调:“美育之效,既可以辅德育之不及,亦可以补宗教之不足。”这不仅是对传统教育体系的革新,也为后来的素质教育提供了理论支撑。

2.美术、音乐、文学并重

蔡元培深信,美育不仅仅是对艺术技巧的培养,而是一种塑造人格、提升精神境界的方式。因此,他在北大大力推动美育实践,成立美术研究会,鼓励学生学习绘画、书法、雕塑,并设立音乐研究会,聘请萧友梅等音乐家讲授西方乐理,同时改良和弘扬国乐。他曾明确表示:“凡学校之课程,无不与美育有关。”在他看来,文学、历史、哲学、数学等学科同样可以通过美的熏陶,使学生形成独立审美判断,塑造健全人格。

在他的推动下,北大成为中国近代最早将美育纳入正式教育体系的高校之一,不仅培养了一批文艺精英,更在全国范围内掀起了一股美育改革的风潮。

图片源于网络

美育的现实困境与思想升华

尽管蔡元培竭力推动美育,但他的理想在现实中并非一帆风顺。

20世纪30年代,朱自清曾感叹:"美育代宗教只是一回讲演,虽不时有人提起,但专心致志去提倡的人并没有。”朱光潜也曾指出,美育在社会层面的影响远不如智育与德育,美育的普及远比想象中更加艰难。

蔡元培自己也意识到美育推广的困境,他曾忧虑地说道:“文化运动不要忘了美育。”然而,在军阀混战、社会动荡的年代,美育的推进步履维艰,人们更关心生计,而少有人愿意在精神层面下功夫。

1937年,抗日战争爆发,蔡元培再次思考美育的作用。在1938年的《美育与宗教》中,他重新阐释美育的意义:“美感教育可以使人忘却生死利害,惟求崇高精神之实现。”这意味着,在战火纷飞的时代,美育不再仅仅是艺术熏陶,而是一种重塑民族精神、培养坚韧品格的重要手段。

图片源于网络

蔡元培的精神遗产

蔡元培一生致力于美育,在教育改革的道路上筚路蓝缕。他的思想虽然在当时未能彻底推行,但在今天仍具有深远的现实意义。

1.美育与素质教育的融合

蔡元培提出的“五育并举”理念,为今天的素质教育提供了重要借鉴。现代教育不应只重视知识传授,而应关注学生的审美培养,使他们在情感、道德、创造力方面得到全面发展。

2.美育对健全人格的塑造

蔡元培认为,美育可以超越功利,培养真正健全的人格。这一理念对当代社会同样适用,在物质文明发达但精神文化相对贫乏的今天,美育能够帮助人们寻找内心的平衡,让社会更加和谐美好。

图片源于网络